Este ensaio foi publicado originalmente na página sete da edição 7801 do Jornal da Cidade (de Poços de Caldas/MG) em 23 de julho de 2022. Revisei o texto no dia 26 de julho, um dia após a publicação aqui neste blog, para corrigir um erro de digitação e eliminar uma palavra repetida.

Na segunda-feira desta semana,

dia 18, Hunter S. Thompson teria completado 85 anos se não tivesse se matado em

2005. Gosto dessas efemérides, embora, geralmente, passem batido. Podem me pôr

em movimento; neste caso, serviu para lembrar-me que havia abandonado a leitura

de Medo e Delírio em Las Vegas no começo. Tentei lê-lo antes de assistir ao

filme, lançado em 1998, mas não houve tempo hábil e acabei assistindo-o antes. Desanimei,

deixei para lá e, com atraso de décadas, finalmente recomecei do zero e concluí

a leitura, pois há uma edição recente da L± agora já é considerado um

clássico moderno pela editora. Na verdade, já era nos anos 1990, pois é uma

obra lançada em 1971, publicada originalmente em capítulos pela revista Rolling

Stone. A reputação de Thompson precedia sua obra. Criador do jornalismo gonzo,

li várias reportagens e artigos sobre ele antes de ler sequer uma linha do que escreveu. O “gonzo journalism” é uma variante do jornalismo literário (que

não cobre necessariamente literatura, mas é sim uma forma aprofundada de se

fazer jornalismo) com uma metodologia mais simples: ainda que faça descrições

pormenorizadas de ambientes e analise as atitudes das pessoas que são alvos de

suas reportagens, em vez de simplesmente reproduzir suas declarações, Thompson

fazia isso completamente chapado de drogas psicodélicas. Era consenso nas

matérias a respeito dele que não se sabia como ele ainda estava vivo. Quando

finalmente li um de seus textos, na revista Trip, foi o famoso artigo sobre o

Kentucky Derby, tido como a peça inicial do jornalismo gonzo. Ao contar como foi

a famosa corrida de cavalos, Thompson não estava nem um pouco interessado no

aspecto esportivo, mas sim em narrar o que ela realmente é: uma exibição de

poder. Logo no início, ele diz que os verdadeiros animais chegaram ao recinto,

ou seja, os políticos locais. Ainda se tratava de jornalismo. Medo e Delírio em

Las Vegas está mais para literatura mesmo. Tudo bem, Thompson conta o que ele e

seu advogado aprontaram em Las Vegas. Acontece que ele é um narrador não

confiável. Não é que ele seja intelectualmente desonesto; a questão é que o

livro é, de certa forma, um equivalente (sur)realista de Um Estranho no Ninho,

do escritor beat Ken Kesey, cuja militância pró-drogas, aliás, é citada

constantemente por Thompson. Sãos dois livros geniais e o paralelo é inevitável

para mim: enquanto Kesey escreveu uma obra ficcional com um narrador

fascinantemente não confiável, o indígena Chefe Vassoura, que está trancafiado num

hospício e que não consegue diferenciar suas alucinações da realidade, Thompson

descreveu o que realmente aconteceu sem também saber o que é alucinação ou é

real. A corrida off road e o encontro de policiais e promotores sobre a

“cultura das drogas” que foi cobrir em Las Vegas foram apenas desculpas para

ele e seu infiel escudeiro, o advogado samoano cujo nome jamais é mencionado,

drogarem-se em níveis inumanos com todos os entorpecentes conhecidos à época. A

prosa alucinada é fluída, cristalina; os acontecimentos, obscuros. Há uma

passagem que seu advogado foge do hotel com malas novas, levado de carro por

Thompson, e nenhum funcionário percebe. Não é crível, mas ele não está

preocupado com os fatos: o livro é um longo relato de como não consegue fazer a

cobertura da corrida por estar muito drogado ou desinteressado e de como não

quer cobrir a convenção porque odeia autoridades. Talvez por isso mesmo, é o

trecho mais jornalístico, no sentido convencional, do livro: enquanto ao longo

de toda a trama nomes são omitidos, o médico e o promotor que falam na abertura

da convenção são citados nominalmente e têm seus discursos implacavelmente

ridicularizados – não havia ainda o conceito, mas Thompson tinha lugar de fala

e era realmente o especialista em drogas. Conferi numa rápida busca na

internet: o médico e seu livro caricato sobre maconha são reais. E esse nem é o

trecho mais hilariante, há vários que me fizeram dar gargalhadas. Conforme a

história progride, no entanto, a trama fica cada vez mais sombria e desconexa.

Afinal, os anos do flower power já haviam passado e Thompson ressente-se disso.

Sua geração perdera para o conservadorismo de Nixon e Raoul Duke (seu

pseudônimo) não se poupa: na verdade, ele e seu advogado são junkies ameaçadores

e violentos. A misoginia de ambos não fica nada a dever para a de Charles

Bukowski e a de Jack Kerouac, outros dois ícones literários do período; talvez

seja até pior. Reflexo de uma utopia que degenerou, Thompson registra com

nostalgia os ideais libertários da geração hippie dele e de Kesey, Allen

Ginsberg e Timothy Leary, mas, mais lúcido do que seu histórico sugere, aponta

claramente o que “uma jornada selvagem ao coração do Sonho Americano” (o

subtítulo do livro) lhe revelou: a obsessão por dinheiro fácil nos EUA solapou

os sonhos utópicos de seus pares e a necessidade de “iluminação” de então não

era diferente das velhas religiões, levando ao surgimento de “gurus”

oportunistas e, embora ele não mencione nesta passagem, ao culto homicida de

Charles Manson que ele frequentemente relembra. O sonho acabou, mas redundou

num livro acachapante.

Daniel Souza Luz é escritor,

jornalista, revisor e professor

|

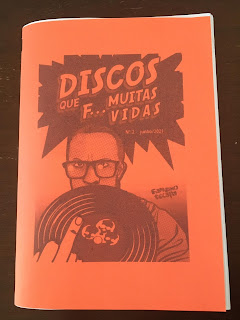

| Hunter S. Thompson em Las Vegas, 1971. Foto de domínio público. |